《综合色区偷拍》:窥探隐私的阴暗角落与社会反思

随着互联网的普及和技术的不断发展,偷拍行为逐渐成为社会关注的焦点。其中,所谓的“综合色区偷拍”尤为令人担忧。这种行为不仅严重侵犯个人隐私权,也反映出社会道德底线的滑坡。本文将从“综合色区偷拍”的定义、成因、危害、法律法规、社会反应以及预防措施等多个角度进行深入探讨,旨在引起公众的重视和反思。

一、什么是“综合色区偷拍”?

“综合色区偷拍”指的是在公共场所或私密空间内,利用各种偷拍设备,秘密拍摄他人隐私部位,尤其是在一些特定的“综合色区”或“隐秘角落”。这些区域通常是公共场所中的隐蔽角落、卫生间、换衣间等,偷拍者借助高科技设备,捕捉他人的私密瞬间,进行非法传播或个人收藏。这种行为极其隐蔽,受害者往往难以察觉,造成极大的心理创伤。

二、成因分析:为何会出现“综合色区偷拍”?

“综合色区偷拍”的背后有多重成因。一方面,部分偷拍者出于满足个人欲望或猎奇心理,缺乏道德约束;另一方面,部分人利用技术手段追求刺激,甚至为了牟利而进行非法拍摄。此外,部分公共场所的管理不到位、监控设施不足,也为偷拍行为提供了可乘之机。同时,社会对隐私保护的意识淡薄,相关法律执行力度不足,也使得一些不法分子胆大妄为。

三、偷拍行为的危害性

“综合色区偷拍”带来的危害极其严重。首先,受害者的隐私权受到严重侵犯,可能导致心理创伤、焦虑、抑郁等精神问题。其次,一旦偷拍内容被传播,受害者的名誉和生活将受到极大影响,甚至影响其正常工作和生活。此外,这种行为还可能引发社会不安,助长不良风气,破坏公共秩序。更严重的是,部分偷拍内容被用于勒索、敲诈,造成犯罪链条的延伸。

四、法律法规的规制与不足

我国对偷拍行为有明确的法律规定。根据《刑法》相关条款,偷拍、窃听、散布他人隐私的行为均属于违法行为,情节严重者将受到刑事处罚。同时,《民法典》也明确了个人隐私权的保护。然而,实际操作中,法律执行存在一定难度。一方面,偷拍行为隐蔽性强,取证困难;另一方面,部分地区执法力度不足,导致一些违法行为得不到应有的惩处。此外,网络空间的匿名性也为偷拍内容的传播提供了便利,增加了打击难度。

五、社会反应与公众关注

近年来,关于“综合色区偷拍”的报道频繁引发社会关注。公众对隐私保护的意识逐步增强,呼吁加强法律执行力度,完善监控设施,提升公共场所的安全管理。同时,媒体的曝光也起到了警示作用,促使相关部门加大整治力度。许多高校、企事业单位也开始加强对员工和学生的隐私保护教育,倡导文明上网、文明行为。社会各界的共同努力,有助于营造一个更加安全、尊重隐私的环境。

六、技术手段的应用与防范

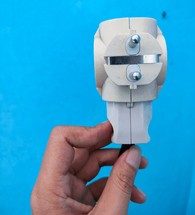

随着科技的发展,偷拍设备也日益隐蔽和高端。微型摄像头、无线传输设备、手机隐藏摄像头等,成为偷拍者的常用工具。对此,公众应提高警惕,注意公共场所的异常设备或行为。同时,相关部门应加强技术监管,利用高科技手段追踪非法设备。个人方面,可以安装监控设备、使用隐私保护软件,增强自我保护意识。此外,公共场所应配备监控系统,强化管理,减少偷拍的空间。

七、预防与教育的重要性

预防偷拍行为的关键在于加强教育和宣传。学校应将隐私保护纳入课程内容,培养青少年的法律意识和道德观念。家庭也应加强对孩子的教育,教导他们尊重他人隐私,懂得自我保护。社会组织和媒体应持续宣传隐私保护的重要性,揭露偷拍行为的危害,营造良好的社会氛围。同时,企业和公共场所应建立完善的安全管理制度,定期检查设备,防止偷拍设备的安装和使用。

八、公众如何自我保护?

个人在日常生活中应提高警惕,注意周围环境的异常情况。避免在公共场所暴露过多私密信息,不随意使用或连接不明设备。遇到可疑设备或行为,应及时报告相关管理人员或警方。同时,使用隐私保护软件、安装监控摄像头、避免在公共场所使用裸露的电子设备,也是有效的自我保护措施。保持警觉,增强法律意识,是每个人应尽的责任。

九、未来展望:构建安全隐私环境的路径

未来,打击“综合色区偷拍”需要多方面的共同努力。一方面,法律法规应不断完善,加大惩治力度,提升执法效率。另一方面,技术手段应不断创新,用于监控和追踪非法设备。公众的隐私保护意识也应持续增强,形成全民参与的良好氛围。同时,社会应加强对青少年的教育,培养他们的法律意识和道德责任感。只有多管齐下,才能有效遏制偷拍行为,营造一个尊重隐私、和谐安全的社会环境。

常见问题解答:

-

什么是“综合色区偷拍”?

答:“综合色区偷拍”指在公共或私密场所利用偷拍设备秘密拍摄他人隐私部位的行为,通常发生在隐蔽角落或特定区域。 -

为什么“综合色区偷拍”行为屡禁不绝?

答:主要原因包括技术手段不断升级、法律执行难度大、管理不到位以及部分人道德缺失。 -

受害者应如何应对偷拍行为?

答:及时保存证据,报警处理,寻求心理咨询,并在可能的情况下采取法律手段维护权益。 -

相关法律法规如何保护隐私?

答:我国《刑法》《民法典》等法律明确禁止偷拍和侵犯隐私行为,并规定了相应的惩罚措施。 -

如何预防自己成为偷拍的受害者?

答:注意公共场所的异常设备或行为,避免在私密场所暴露过多隐私,使用隐私保护软件。 -

公共场所应采取哪些措施防止偷拍?

答:安装监控设备、加强巡逻、定期检查隐蔽设备、提高管理人员的安全意识。 -

社会公众应如何参与隐私保护?

答:提高法律意识,遵守公共道德,积极举报可疑行为,宣传隐私保护知识。 -

青少年应如何学习隐私保护?

答:通过学校教育、家庭引导,理解尊重他人隐私的重要性,养成良好的行为习惯。 -

未来打击偷拍行为的方向有哪些?

答:完善法律法规、加强技术监管、提升公众意识、推动社会共同参与。 -

如果发现有人偷拍,应如何应对?

答:保持冷静,记录证据,及时报警,不要自行对偷拍者采取激烈行动。

结语

“综合色区偷拍”不仅是个别违法行为,更反映出社会在隐私保护方面的不足。面对这一问题,法律、技术、教育等多方面的共同努力至关重要。每个人都应增强隐私保护意识,尊重他人权益,营造一个安全、文明、尊重隐私的社会环境。只有如此,我们才能真正实现个人隐私的安全与社会的和谐发展。